现在很多临床患者需要做核医学检查,如甲状腺吸131碘率试验、甲状腺131碘扫描或显像、心肌、肾脏、全身骨显像等等。由于这些检查是将放射性核素通过口服或静脉注射而引入体内,由此引发了患者、家人及临床医护人员的对“核”的恐惧,甚至谈“核”色变。

今天,借着这位粉丝的问题小编给您聊一聊什么是核医学以及核素检查对患者及周围人员到底会有多大辐射剂量。

此“核”非彼“核”

大多数民众对“核”的认识建立在原子弹爆炸以及核电站泄漏给人类造成巨大灾难的认识上,所以一谈到“核”就认为是有危害的,而且危害是很大的,先入为主,根深蒂固。

事实上放射性物质多种多样,原子弹爆炸以及核电站泄漏所释放的众多放射性物质和核医学检查中常用的放射性物质是完全不一样的,完全不能相提并论。万物相生相克,有坏的方面,就有好的方面。核医学是采用核技术来诊断、治疗和研究疾病的一门学科。它是“核”为人类提供的宝贵的福利。

为什么要做核医学检查?

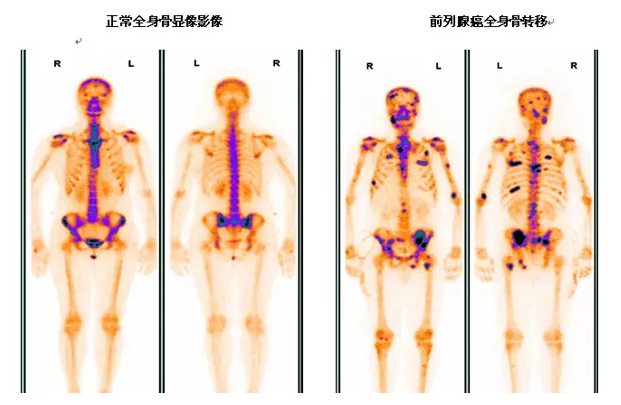

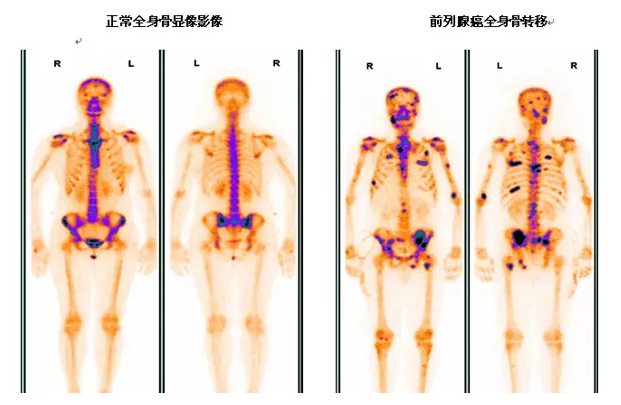

核医学科的卢艳馨主任告诉小编:核医学检查与X线、CT、磁共振、超声等都是当今重要的医学影像检查手段。核素显像不同于其他影像学检查,它是将放射性核素引入患者体内,体外探测其在体内的分布情况,从而了解组织器官的形态、代谢和功能。

在某些疾病的诊断,比如肿瘤、甲状腺疾病、骨骼疾病、神经系统疾病、心血管疾病等,核医学检查甚至发挥着不可替代的作用,它诊断相对直观,对病灶一目了然。

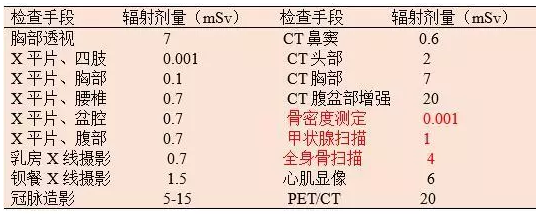

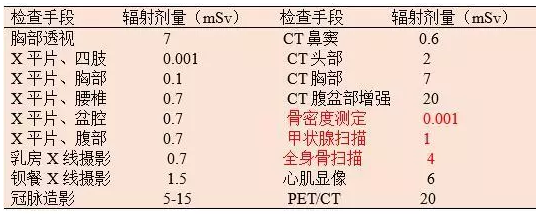

让我们来了解一下几种常见的影像学检查医疗辐射情况

医学上一般采用毫希沃特(mSv)来衡量辐射危害性,只有遭受100mSv以上的辐射量,人体患癌的概率才会明显增加。

下面这张表可明确告诉您一次医疗检查带来的辐射剂量。

那么,核医学检查对周围人员的辐射剂量到底有多大呢?

核医学检查使用的都是短半衰期核素,仅以非常少的化学量引入体内。以最常用的核素99m Tc为例,其半衰期6小时。注入患者体内后随着时间会很快的衰减,同时加上药物从体内的代谢和排泄,一般在患者体内的有效半衰期最多为2至3个小时。而PET/CT显像常规显像中使用的核素18F的物理半衰期仅为110分钟。总的辐射剂量在较低的水平,范围大概在1~7mSv左右。以使用核素量较大的骨显像为例,常规注射量25mci,辐射剂量约为4.2mSv,明显低于常规胸部CT平扫的剂量。

同时由于放射性药物具有很高的生物学探测灵敏度,与CT或MR造影剂相比,所需化学量很少,不干扰破坏体内生理过程的平衡状态,通常没有过敏反应。注射核素显像剂以后,不会干扰其他影像检查(如超声、CT、MR等)。

显像后患者对于周围人群的辐射剂量又如何呢?

这也是患者及医护人员非常关心的问题。

核医学科的孙冬华主治医师告诉小编:众所周知,日常生活中来自各种射线的辐射无处不在:空气、土壤、电视、电脑、手机、空中旅行等都会使我们受到一定剂量的辐射。

其实,一次长途空中飞行所受到的辐射甚至要比接受一次核医学检查都要高很多。而相对于这些天然辐射来源,核医学检查所带来的辐射剂量并没有显著增加,因为核医学诊疗过程中所使用的放射性药物,其用量本身都被严格控制在绝对安全的范围之内,核医学中使用的每一种核素在临床上应用之前,科学家们都做过大量的实验,确保其安全性。

目前对于公众的最小年剂量限值1mSv/年。那么同样以目前用药量相对较大的全身骨显像为例。患者注射25mci骨显像剂后2-5小时进行显像,检查结束后可以看出在距患者10cm的距离,接触患者10分钟,需要同时接触600个患者,才能达到1mSv的公众剂量剂量限值。即使护士对于患者取血等近距离操作,一般也不超过10分钟。由此可见尽管我们建议受检者在检查当要日尽量避免与婴幼儿及孕妇的密切接触,但实际上当患者检查结束之后体内的放射性水平已在相当低的水平,一般不会对与之密切接触的周围人员造成影响。

国内老一辈核医学工作人员身体状况最有说服力

我国于1956年开始开展核医学工作,在那个年代及其以后的几十年,核医学的防护都极其差甚至可以说是没有,核医学所有的放射性药物都是核医学工作者自己配置,直接接触,所受到的辐射剂量远比现在大。据了解最早开展核医学的那一批前辈大都健在,很多现在八九十岁仍活跃在核医学工作第一线(比如上海六院的马季晓,北京阜外心血管医院的刘秀杰,四川华西医院的谭天秩,这些网上都可以查询)。中国核医学之父,北京协和医院的王世真院士于今年5月仙逝,而他活到了100岁。

总之,人类在天然辐射中产生及进化,没有天然辐射可能也不会有今天的人类。地球上不同的地点天然辐射有较大差别,我国公众所受天然辐射平均年有效剂量3.1mSv,高处可达30 mSv。核医学检查应用已几十年,至今未发现任何辐射危害事件,以上科学数据和几十年的临床实践早已使一些坊间流传的危言耸听的谣言不攻自破。说到这里,您还会怀着一颗忐忑不安的心走进核医学科吗?还会对核医学检查避而远之吗?

来源:核医学科 卢艳馨 孙冬华

宣传科编辑整理

联系我们

联系我们 地址:郑州市康复前街3号(郑州火车站西广场对面)。

地址:郑州市康复前街3号(郑州火车站西广场对面)。 乘车路线:乘坐40、夜班Y17、夜班Y2、G126、G81、201、70、256、58、729、217、20、981、213、176至火车站西广场(郑州大学第五附属医院)站下车。

乘车路线:乘坐40、夜班Y17、夜班Y2、G126、G81、201、70、256、58、729、217、20、981、213、176至火车站西广场(郑州大学第五附属医院)站下车。 地铁路线:乘坐地铁1号线至郑州火车站从C口出站。

地铁路线:乘坐地铁1号线至郑州火车站从C口出站。 急救电话:0371-6690 2126 / 6690 2120 (24小时)

急救电话:0371-6690 2126 / 6690 2120 (24小时) 乘车路线:乘坐40、夜班Y17、夜班Y2、G126、G81、201、70、256、58、729、217、20、981、213、176至火车站西广场(郑州大学第五附属医院)站下车。地铁路线:乘坐地铁1号线至郑州火车站从C出口出站

乘车路线:乘坐40、夜班Y17、夜班Y2、G126、G81、201、70、256、58、729、217、20、981、213、176至火车站西广场(郑州大学第五附属医院)站下车。地铁路线:乘坐地铁1号线至郑州火车站从C出口出站

李玉萍

李玉萍 杨楠

杨楠 芦秀琼

芦秀琼 田晓庚

田晓庚

首页

首页