2018年10月12日,在第二十四届郑交会河南省医养示范特色成果展区,各种新技术、新产品吸引了参观者驻足体验。

人们通过智能康复机器人、智能康复服务系统、互联网健康医疗服务模式等新技术展示,看到养老、医疗、康复、护理等资源被整合起来,医养结合的技术与服务越来越成熟。

▲ 在河南省医养示范特色成果展区郑州大学五附院展厅,一位年轻人正在体验“截瘫助行机器人”,这个高科技康复器械可以帮助截瘫或其他下肢功能障碍患者进行行走训练。

▲ 参会者在展厅体验移动训练康复机器人

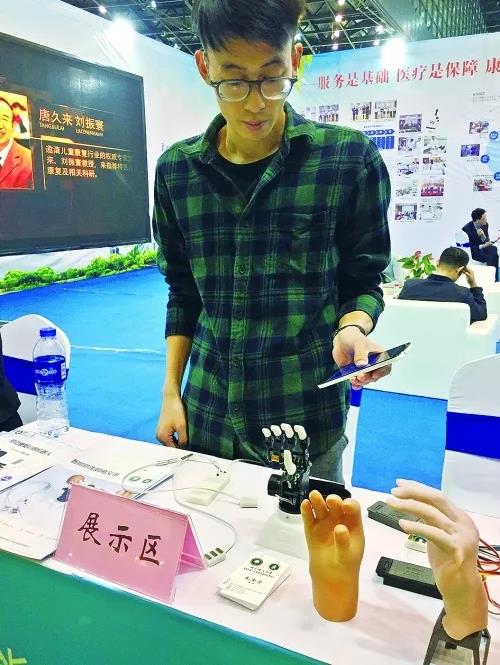

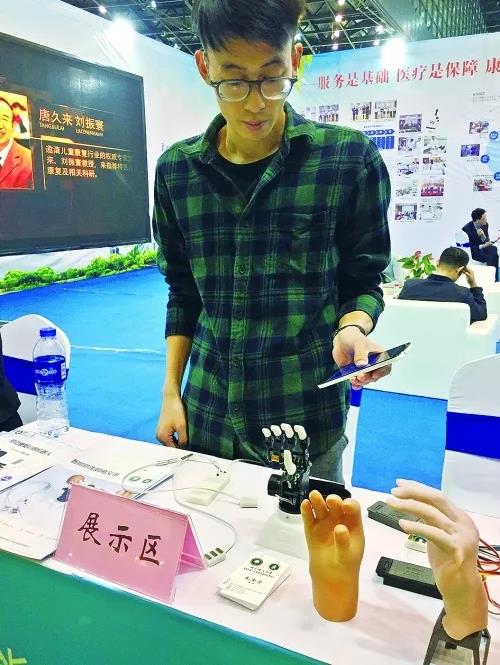

智能仿生肌电义手:帮助截肢患者实现一些基本的手功能

这个智能仿生肌电义手,内部是一只“机器金属手”,外面是手皮,实际上就是仿造人的皮肤制成的硅胶手套,使用时可以套在金属手上。人的手部精细动作多而杂,千变万化,而仿生手可以在一定程度上帮助截肢患者实现一些基本的手功能。

记者感受了一下“机器金属手”。这个仿生手的握力可大可小,指间关节可独立屈伸。手指可配合实现不同的手部功能,比如抓握一个鸡蛋、捏取一个曲别针、稳定抓握一支笔等,还拥有手动旋腕和电动旋腕功能。

北京理工大学在读博士生佘浩田是研发团队的成员之一,他介绍,智能仿生手是依靠截肢患者的思维意识,由神经支配残肢肌肉收缩,产生表皮肌电信号,控制义手的动作,从而实现大脑的直接控制,使仿生假肢近似人体的一部分。

佘浩田介绍,智能仿生肌电义手的仿生结构设计,可实现小物品的精细捏取和大重量物品的安全提握。抓握力自适应控制,可以安全抓握生鸡蛋等易碎物品。具有柔性手指关节,这种设计可以使触摸等交互动作更柔顺、更安全。用户配备手机APP,还可根据个性化需求,调整工作场景和抓握力大小。

据了解,智能仿生手技术始于2000年,直至近几年才逐渐成熟,北京理工大学的仿生技术研发处于世界先进水平。

移动康复训练机器人:可作为出行代步工具

我国残障者数目众多、老龄人口逐年增长,对康复训练机器人技术的需求日益迫切。这个移动康复训练机器人可以作为出行代步工具,也可以用来进行康复训练。

本系统通过遥操作机器人技术、计算机网络技术与现代康复医学理论相结合研制而成,康复训练机器人适用于脑卒中、偏瘫后遗症病人,也适用于年老体弱、运动功能衰退、肢体残障人群,可以用它来辅助进行康复训练。

为了帮助这些残障者和肢体功能退化的老人提高生存质量,科研人员将机器人技术应用于康复医疗领域,从而在根本上提高残疾人生活质量。

网络化的康复机器人与康复治疗师相比,在康复临床应用方面具有诸多潜在优点:一是可以通过网络控制,给患肢提供长期、精确、量化的运动刺激和引导,并记录训练者在各个训练阶段翔实的康复治疗模式与参数、训练者对应的生理数据或图形信息,提供客观、准确的治疗和评价参数。另一方面,医师和训练者可以通过网络实现远程一对多的康复训练。

穿刺辅助医疗机器人:精准可视无人穿刺

穿刺是现代外科手术中比较普遍的技术,穿刺针在影像和其他传感的导引下,刺入软组织的病灶靶点,完成放置药物、活检等操作。但当前穿刺主要依靠医生手工完成,准确性和穿刺质量完全依赖医生的经验和能力。

也许再过一两年,你去医院穿刺采血做化验就不再需要麻烦护士或医生亲自动手了,一个机器人就能轻松搞定。

郑州大学五附院康复工程科主任解益介绍,超声导航穿刺辅助医疗机器人系统,将改变人工盲刺为精准可视无人穿刺,可以把护士从高频、高难、高危的工作中解脱出来,实现医患隔离。

机器人辅助穿刺手术相对于医生手术具有高准确性、高可靠性和高精确性,可提高手术的成功率;医疗机器人定位和操作准确、手术微创化、可靠性好,能够突破手术的禁区,可实现远程化病情的诊断和手术治疗,降低了医生的劳动强度及对医生经验的依赖程度。

动态足底压力测量:精准判断下肢畸形情况和足踝的功能情况

郑州大学五附院康复工程科主任解益介绍,下肢生物力学、步态分析及足底静态动态压力检查,可精准判断下肢畸形情况和足踝的功能情况,以此来指导矫治足踝疾患及足踝疾患导致的肌腱、韧带、肌肉、关节的损伤和疼痛(包括:扁平足、高弓足、马蹄内翻足、马蹄外翻足、拇外翻、足底筋膜炎、跟腱炎、X或O形腿、膝关节疼痛、腰痛等)。郑州大学五附院康复工程科配备了一整套的足踝生物力学评估系统和3D雕刻和3D打印设备,为患者的足踝健康及颈肩腰腿疼治疗保驾护航。

来源:大河健康报

宣传科编辑整理

联系我们

联系我们 地址:郑州市康复前街3号(郑州火车站西广场对面)。

地址:郑州市康复前街3号(郑州火车站西广场对面)。 乘车路线:乘坐40、夜班Y17、夜班Y2、G126、G81、201、70、256、58、729、217、20、981、213、176至火车站西广场(郑州大学第五附属医院)站下车。

乘车路线:乘坐40、夜班Y17、夜班Y2、G126、G81、201、70、256、58、729、217、20、981、213、176至火车站西广场(郑州大学第五附属医院)站下车。 地铁路线:乘坐地铁1号线至郑州火车站从C口出站。

地铁路线:乘坐地铁1号线至郑州火车站从C口出站。 急救电话:0371-6690 2126 / 6690 2120 (24小时)

急救电话:0371-6690 2126 / 6690 2120 (24小时) 乘车路线:乘坐40、夜班Y17、夜班Y2、G126、G81、201、70、256、58、729、217、20、981、213、176至火车站西广场(郑州大学第五附属医院)站下车。地铁路线:乘坐地铁1号线至郑州火车站从C出口出站

乘车路线:乘坐40、夜班Y17、夜班Y2、G126、G81、201、70、256、58、729、217、20、981、213、176至火车站西广场(郑州大学第五附属医院)站下车。地铁路线:乘坐地铁1号线至郑州火车站从C出口出站

李玉萍

李玉萍 杨楠

杨楠 芦秀琼

芦秀琼 田晓庚

田晓庚

首页

首页